La specie presso gli antropologi

A questo punto è opportuno aprire una parentesi per chiarire l’uso del termine specie in antropologia. Gli zoologi e i botanici ammettono che la comparsa di una nuova specie sia legata all’insorgere di una ‘barriera riproduttiva’ per cui la popolazione che ha seguito un percorso evolutivo divergente da quello delle popolazioni ‘sorelle’ si trovi riproduttivamente isolata e possa così conservare intatte le novità morfologiche, fisiologiche o comportamentali che ha acquisito. La natura della barriera riproduttiva è varia, può avere basi citologiche, morfologiche o comportamentali, ma ciò non è rilevante.

Per i paleontologi che assistono alla comparsa di novità importanti, qual è l’aumento della capacità cranica, risulta ovviamente impossibile verificare se tra due popolazioni, delle quali considerano i resti incompleti, sia insorta una barriera riproduttiva.

Per questo motivo essi hanno giudicato la comparsa di specie nuove per analogia. In un caso fortunato sono stati aiutati dallo studio del DNA residuato nelle ossa e hanno raggiunto risultati eccellenti, ma non definitivi. Avviene infatti che quando i ricercatori disseppeliscono i resti fossili, anche se questi si succedono in giacimenti regolarmente disposti, gli strati utili siano intervallati da migliaia di anni. Attimi nella scala geologica, tuttavia sufficienti perché una popolazione che si può muovere con facilità su terreni d’ogni tipo abbia migrato in terre lontane, magari per tornare, e sia stata sostituita dopo molte generazioni da un’altra popolazione di provenienza diversa e poco imparentata con la prima. Ciò che il paleontologo porta alla luce sono alcuni dei nodi di una rete dalle molte dimensioni, solo in casi molto fortunati la serie dei nodi scoperti corrisponde a una diretta continuità genetica.

Lo scenario

I più antichi ominidi tornati a vivere al suolo dovettero condurre vita gregaria per meglio difendersi e procurarsi il cibo. Simile stile di vita rese necessaria la divisione dei compiti e il comunicare con gli altri componenti del gruppo. Comunicare non vuol dire solo conversare, vuol dire servirsi di un repertorio di segnali che possono essere suoni più o meno articolati, ma anche gesti ed espressioni che coinvolgono i muscoli mimici del viso.

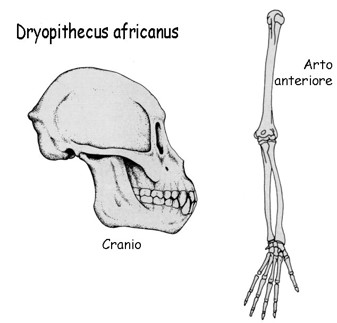

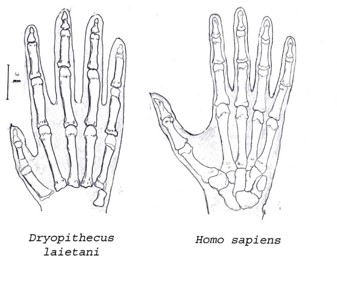

Tra i Dryopithecini, scimmie fossili ritenute progenitrici dei Pongidi e degli Ilobatidi, la specie meglio conosciuta è Dryopithecus (Proconsul) africanus del Miocene inferiore in Kenia.

Questa scimmia era moderatamente specializzata nella brachiazione ed aveva anche dentatura poco specializzata; per il resto doveva somigliare a un piccolo scimpanzé.

Da Dryopithecus (Proconsul) africanus, sembrano derivati i Ramapithecini (talvolta attribuiti alle famiglie degli Ominidi) che da esso differivano per la conformazione delle arcate dentarie aventi rami laterali arcuati di tipo umano, anziché diritti e paralleli come nei Pongidi.

I fossili dei Ramapitecini sono stati rinvenuti in vari paesi d’Europa, in Asia minore, in India; si presume che da questi primati siano derivati l’orango e forse una specie indo-cinese di colossali dimensioni (si stima che pesasse attorno ai 300 kg) chiamata Gigantopithecus.

Dello scheletro, degli arti e del tronco dei Ramapitecini poco si sa, quindi a proposito di essi si possono fare varie congetture, anche quella che da essi siano derivati i primi Australopitecini, primati dell’Africa australe, ritenuti concordemente antenati dell’uomo moderno.

Comunque, in merito agli Australopiteci, l’ipotesi che più merita attenzione è che essi siano derivati da brachiatori poco specializzati che conservavano invariata la struttura primitiva della mano, e il pollice opponibile in particolare, ma che avevano evoluto l’articolazione del femore sul bacino che permette la stazione eretta. Questi primati, obbligati a vivere in ambiente di boscaglia o di savana, avrebbero subito assunto l’andatura bipede senza passare attraverso uno stadio simile a quello che si osserva negli attuali pongidi. Tale soluzione presenta due vantaggi assai grandi: vedere più lontano e procedere più sicuramente con le mani libere nel groviglio delle erbe.

Dryopithecus africanus

La mano di Dryopithecus

Gli Australopiteci

La comparsa del più antico rappresentante di questa genere sinora ritrovato rimonta a circa sei milioni di anni fa, all’inizio del Messiniano, ultimo e travagliato stadio del Miocene che ha visto l’essiccamento del Mediterraneo, il passaggio di molte specie dall’Africa verso l’Asia e l’Europa, le ultime fasi della formazione delle Alpi, nonché il riassestamento faunistico conseguente alla spaccatura tettonica che dalla valle del Giordano giunge al lago Niassa nella Rift Valley.

Questo antico australopitecino è stato chiamato dagli scopritori (Brigitte Senut e Martin Pickford) Orrorin tugenensis. Lo si situa sulla diretta ascendenza della nostra specie.

Più recente (4.4 milioni di anni fa) è Australopithecus ramidus, anch’esso bipede, dalla potente dentatura protetta da uno spesso strato di smalto.

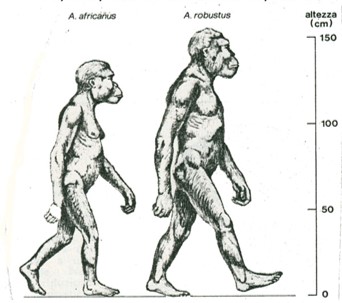

Molto meglio conosciute le forme vissute 4 milioni di anni fa, o meno. Quelle rinvenute in Africa meridionale vengono attribuite ad Australopithecus africanus e ad A. robustus, quelle rinvenute più a Nord, nell’Africa orientale, che sono meno recenti, vengono attribuite ad A. afarensis. L’esemplare di australopiteco sudafricano più completo è noto come ‘Little foot’, piedino; quello di A. afarensis è la celebre ‘Lucy’.

Gli Australopitecini avevano statura modesta, da un metro o poco più, fino a un metro e trenta le forme gracili, da un metro e trenta a un metro e cinquanta o poco più le forme robuste.

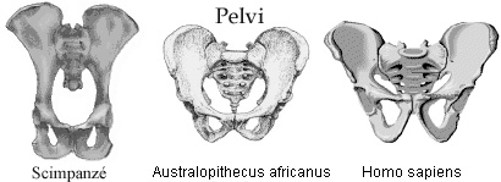

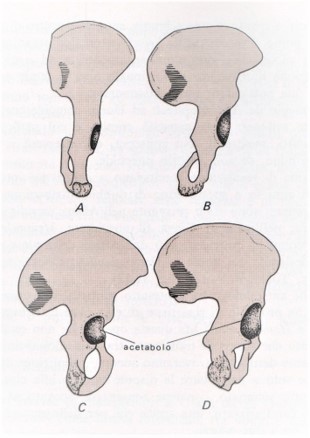

Lo scheletro del tronco e degli arti inferiori era eguale a quello dell’uomo moderno, ma le braccia erano in proporzione un po’ più lunghe. Il bacino femminile, era leggermente diverso e si presume che il parto avvenisse con modalità alquanto differenti.

Non vi è dubbio che questa antica specie avesse mani e braccia libere per foggiare armi e scagliarle contro eventuali prede o predatori e andatura bipede come testimoniano i resti fossili del bacino. L’andatura di questi ominidi era simile alla nostra, cosa che ci è testimoniata dallo scheletro del piede e dalle tracce lasciate da tre individui che camminavano su uno strato di cenere vulcanica dopo un acquazzone. La cenere si è poi indurita come fa il cemento e le impronte sono state conservate fino ad ora. La ‘passeggiata’ avveniva più di tre milioni e mezzo di anni fa ed era piuttosto una fuga dopo le eruzioni di un vicino vulcano. Un individuo di corporatura maggiore procedeva con un individuo più piccolo a fianco, mentre un terzo individuo anch’esso piccolo camminava mettendo i piedi nelle impronte lasciate dall’esemplare più grosso. Se il tronco e gli arti degli australopiteci erano eguali ai nostri, il capo era molto diverso: la scatola cranica (neurocranio) aveva la stessa capacità di quella di uno scimpanzé, bassa e larga, aveva il foro occipitale spostato all’indietro rispetto all’uomo moderno e la nuca, molto larga alla base, portava l’impronta dell’attacco dei tendini di una muscolatura eccezionalmente potente.

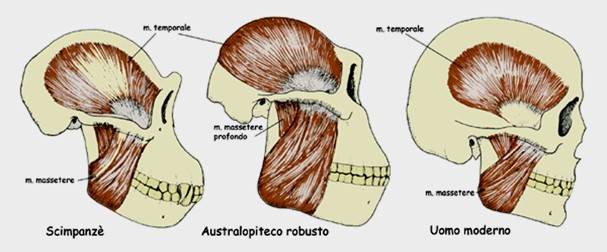

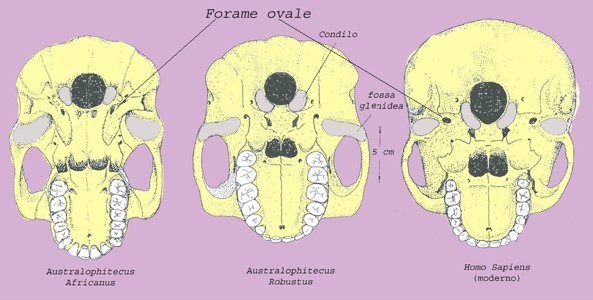

L’apofisi mastoidea (quella sporgenza che segue il meato auditivo) era ridotta e, sull’avanti, in corrispondenza delle arcate zigomatiche la scatola cranica si restringeva per poi allargarsi di nuovo nelle potenti arcate sopraorbitarie Negli individui più grossi e robusti (designati come Australopithecus robustus e A. boisei) al centro del capo, là dove si incontrano le ossa parietali, sporgeva una cresta ossea sagittale dove si andavano ad attaccare i muscoli temporali; questa cresta corrisponde a quella che si osserva sul cranio dei gorilla maschi, ma ha dimensioni minori. La faccia (splancnocranio) mostrava zigomi prominenti e larghi là dove l’arcata zigomatica si attacca sotto le orbite; essi delimitavano un ampio spazio ovale in corrispondenza delle ossa mascellari; entro questo spazio scorrevano i potenti muscoli temporali e masseteri. La mascella e la mandibola sporgevano verso l’avanti, armate di molari e premolari massicci con la superficie triturante più che tripla rispetto a quella dell’uomo moderno (che ha taglia molto più grande) protetta da uno strato di smalto di straordinario spessore (ma le popolazioni più antiche avevano smalto sottile paragonabile a quello dei Pongidi attuali). I canini avevano una grossa radice, ma la cuspide non sporgeva oltre gli incisivi e i premolari, e quindi la dentatura era simile a quella dell’uomo moderno, ma in scala maggiore.

Il ramo ascendente della mandibola era molto largo con un’ampia superficie articolare (condili) che combaciava con la fossa glenoidea della base del cranio, mentre il ramo che porta i denti era molto più alto (o profondo se si vuole), sicché i muscoli della masticazione oltre ad avere una sezione molto grande erano anche molto lunghi; questa circostanza permetteva di spalancare la bocca ben più di quanto possa fare l’uomo attuale.

Insomma, se lo incontrassimo oggi, l’australopiteco ci apparirebbe come un robusto pigmeo villoso, munito di un capo simile a quello di un gorilla con mandibola e mascella prognate, dentatura potente. L’australopiteco doveva essere anche, come vedremo poi, molto maleodorante.

La nutrizione in Australopithecus

L’enorme potenza dell’apparato masticatore, in Australopithecus boisei almeno venti volte e forse cinquanta volte quella dell’uomo attuale, è stata giustificata con l’ipotesi che quegli ominidi si nutrissero di granaglie molto dure, ma sta di fatto che la savana e la boscaglia offrono assai poco cibo di questo tipo e che chi se ne nutre deve anche saperlo conservare per il periodo durante il quale esso non è disponibile, e questo non poteva essere il caso del nostro primate.

I paleontologi sudafricani hanno suggerito che gli australopiteci si nutrissero dei prodotti della caccia effettuata cooperativamente (i resti di alcune grosse talpe dorate, che un uomo da solo non può catturare, erano associati ai primi ritrovamenti di questi ominidi), e anche degli avanzi delle prede dei grandi carnivori coevi. Questa seconda congettura ha ricevuto conferma quando, associate ad un australopiteco del gruppo afarensis denominato garhi e datato a 2,5 ma, sono state trovate ossa di antilope spaccate con l’ausilio di rudimentali strumenti di pietra, allo scopo di cavarne il midollo.

Un’indiretta conferma di questo tipo di nutrizione ci viene dallo studio dei parassiti intestinali dell’uomo.

Coevoluzione dei parassiti

L’evoluzione di un parassita è sempre più lenta dell’evoluzione dell’ospite, poiché esso gode di un ambiente molto più stabile. Per tal motivo la presenza del medesimo organismo infestante su due specie animali diverse suggerisce che queste siano parenti e fornisce altre informazioni interessanti.

I pidocchi che infestano la superfamiglia degli Hominoidea, ad esempio, appartengono ai Pediculidae, famiglia che non parassita alcun altro mammifero. In particolare, il genere Pediculus è parassita dello scimpanzé (P. schefferi, con due varietà) e dell’uomo (P. hominis, anch’esso con due varietà); il genere Phthirius inoltre è parassita del gorilla (Ph. gorillae) e dell’uomo (Ph. pubis, volgarmente detto piattola).

Taluni parassiti sono legati alla dieta; le grosse tenie adulte, ad esempio, parassitano solo mammiferi a dieta carnea. Ebbene, la Taenia solium circola tra uomo e maiale, e non tra altre specie, e il Taeniarhincus saginatus circola tra uomo e bovini (sensu lato) e non è noto in alcun carnivoro all’infuori dell’uomo. Per quanto detto sopra, l’avere in esclusiva queste due specie di tenie testimonia in modo certo che l’uomo è, fin da epoche remotissime, un carnivoro; testimonia anche che i suoi antenati si cibavano di suini e di bovini da data altrettanto antica, data compatibile con la comparsa dei primi australopitecini.

Va notato ancora che nessuna scimmia viene durevolmente attaccata dalle pulci, per il semplice fatto che le larve di questi fastidiosi insetti si sviluppano in mezzo al terriccio, soprattutto entro le tane, mentre le scimmie o dimorano sugli alberi o, se dimorano al suolo, hanno costumi nomadi e non stanno a lungo nello stesso luogo. Ebbene, ancora una volta l’uomo fa eccezione e, unico tra i primati, ha in esclusiva una specie di pulce – chiamata Pulex irritans – parente delle pulci dei roditori, ma attribuita a un genere diverso. Ciò è sicura testimonianza della remotissima abitudine dei nostri antenati a vivere per molti mesi in bivacchi o in ricoveri stabili.

Tutta questa serie di elementi convince che i primi ominidi, spinti dalle circostanze a vivere al suolo, si adattarono subito a nutrirsi di carne, oltre che di frutta, radici e semi. Una dieta ricca di carne non implica necessariamente esser cacciatori o predatori (anche se questo sarebbe divenuto poi lo stile di vita dei loro discendenti): può voler dire cibarsi di animali morti per accidente o dei resti di quelli uccisi dai grossi carnivori. La presunzione che i nostri più antichi antenati si nutrissero come gli sciacalli o i maiali non è lusinghiera, ma trova appoggio nel fatto che l’ascaride dell’uomo (Ascaris lumbricoides) è specie gemella dell’ascaride del maiale (Ascaris suum). Del resto, secondo Glynn Isaac, anche i primi rappresentanti del genere Homo, molto più vicini a noi nel tempo, dipendevano in parte da una dieta di carogne: i paleoantropologi hanno individuato un sito africano dove essi hanno macellato un ippopotamo morto per un incidente e un sito in Spagna dove hanno macellato un elefante imprigionato nelle sabbie mobili, servendosi, naturalmente, di attrezzi di pietra lavorata.

La difesa del gruppo

Intorno alla metà del Settecento gli studiosi hanno iniziato a pensare che l’uomo potesse avere origini belluine e si sono subito chiesti: in qual modo un animale lento nella fuga ed inerme – privo cioè di artigli, di denti aguzzi, di corna e di pesanti zoccoli – in qual modo ha potuto cavarsela nella competizione con le terribili bestie feroci che infestavano i luoghi in cui viveva?

Oggi sappiamo per certo che da due a quattro milioni di anni fa gli inermi australopitecini convivevano nelle savane e nelle boscaglie dell’Africa con iene, leopardi, leoni e con tigri dai denti a sciabola. Ma sappiano anche per certo che i carnivori non sono creature dotate di insaziabile ferocia e pronte ad uccidere tutto ciò che di vivente e di commestibile a essi si presenti. Essi usano andare a caccia di prede che conoscono per diretta esperienza e per abbattere le quali dispongono di tattiche sicure e collaudate. E’ un fatto, che per un predatore uscire da un conflitto azzoppato o orbo di un occhio non vale alcun pasto, per succulento che sia, poiché un trauma anche non grave è spesso preludio a infezioni e lungo debilitante digiuno.

L’australopiteco, fin dalla sua comparsa, doveva apparire una preda poco prevedibile, e quindi poco appetibile, che poteva difendersi con morsi terribili, mentre altri membri del branco potevano ferire con armi ‘nuove’ quali i bastoni e i sassi, in una strategia di cooperazione.

In appoggio a questa ricostruzione, testimonia il fatto che quegli antichi ominidi hanno evoluto un dispositivo che annunciava a distanza la loro presenza e il loro arrivo. Sotto le ascelle e intorno all’ano sono comparse ghiandole dal secreto odoroso e in queste aree della superficie del corpo– di regola glabre nei mammiferi – sono spuntati ciuffi di peli che provvedono a spanderne l’odore.

Tale evento evolutivo non può essere negato, anche se il suo ruolo non è documentato, si può tuttavia citare il fatto che né un giaguaro né una leonessa osa attaccare un gruppo di uomini, ma attende che un individuo, per stanchezza o per malattia, resti indietro isolato, per farne bottino.

Per concludere, si può dire che fin dalle origini la deambulazione bipede, che lascia libere mani e braccia, insieme all’uso di armi improvvisate e alla vita gregaria hanno permesso ai primi ominidi di cavarsela in un ambiente ricco di predatori. In ogni caso, le perdite inevitabili di giovani individui potevano essere compensate dalla elevata prolificità delle femmine. Ancor oggi la prolificità (potenziale) della donna risulta più che doppia della prolificità delle femmine dei pongidi, nonostante che la vita fertile della donna duri meno della metà dell’arco della sua vita adulta.

Tale circostanza è stata una preziosa difesa che ha avuto ripercussioni di altissimo rilievo, anche negative, lungo le duecentomila generazioni dei precursori dell’umanità attuale.

La struttura sociale e famigliare dei primi ominidi, il dimorfismo sessuale

In relazione anche a strategia di difesa c’è da chiedersi se i più antichi ominidi avessero cervello sufficientemente sviluppato da consentire agli individui di comunicare tra loro e di condurre una vita sociale, sia pure molto elementare. In via teorica non vi è alcuna difficoltà a rispondere di sì. Prendendo come esempio le specie di canidi che vivono in branchi organizzati in modo efficiente, essi sono in condizione di portare a termine programmi di caccia e di trasferimento complessi, pur avendo un cervello non più voluminoso di quello di un babbuino. Un cervello di simili dimensioni conferisce ai cani una buona capacità di apprendimento e consente al singolo individuo di vedere se stesso come uno tra i vari membri del branco. E’ questa una rudimentale forma di autocoscienza, grazie alla quale l’individuo accetta divieti ed è disposto ad assumere un qualche ruolo specifico in seno alla comunità: esploratore, custode o altro.

Per tali particolarità il cane è oggi un apprezzato compagno dell’uomo e in passato bande di uomini e branchi di cani strutturati in modo analogo, hanno cooperato integrando in azioni comuni le rispettive facoltà.

Il confronto tra le comunità dei canidi e quelle degli ominidi non è però del tutto calzante, in quanto presso questi ultimi all’impalcatura sociale probabilmente si sovrapponeva, come ancor oggi si sovrappone, un’impalcatura familiare.

Per dare maggiore concretezza a questo punto di vista conviene prendere in considerazione comparativamente il dimorfismo sessuale.

Presso molti animali le peculiarità dei due sessi, che costituiscono il dimorfismo sessuale, hanno – e rivelano – tre diverse funzioni.

- in primo luogo fungono da richiamo e riconoscimento reciproco

- in secondo luogo consentono a ciascun sesso di svolgere il proprio ruolo nei processi riproduttivi

- in terzo luogo, riferibile al genere umano, hanno consentito nella sua storia sia al maschio che alla femmina, di svolgere dei ruoli in modo efficiente nelle prime comunità che si andavano creando.

Per quanto riguarda il primo punto, i mammiferi di regola impiegano, come richiamo sessuale, speciali odori, talvolta accompagnati da voci; però, presso le specie che hanno poco o niente olfatto, i sessi si richiamano o con suoni, come fanno molte scimmie platirrine e tra i cetacei, o con colori e forme speciali, congiunti talvolta a voci, come fanno i cercopitecoidei e gli ominoidei. Presso quest’ultima superfamiglia si danno i casi seguenti: la femmina dello scimpanzé, più piccola del maschio (57 kg in media contro 68 del maschio) rivela attraverso la pelle del deretano, turgida e rossa, il proprio sesso e la propria disponibilità all’accoppiamento; tra i gorilla é il maschio che si fa riconoscere per la taglia molto più grande e il particolare aspetto del capo, e altrettanto vale per l’orango. In questi animali, che vivono gregari, maschi e femmine non si richiamano a distanza.

Nella specie umana richiami femminili universalmente validi sono l’andatura e le mammelle. Presso talune popolazioni hanno un ruolo di richiamo la capigliatura e la tricosi del viso. Non esiste alcun segnale che riguardi la recettività della femmina, poiché essa è recettiva a prescindere dal ciclo sessuale e anche durante la gravidanza. Questa particolarità, condivisa dal solo scimpanzé ‘bonobo’ nell’intera classe dei mammiferi, viene giustamente considerata da molti studiosi un importante fattore di coesione familiare. L’altezza della voce femminile, essendo anche una caratteristica infantile, sembra avere la funzione di ridurre l’aggressività maschile, piuttosto che la funzione di richiamo sessuale. Nelle rare comunità matriarcali il maschio è riconoscibile per gli attributi sessuali.

Per quanto riguarda il secondo punto, si nota che la svasatura e l’ampiezza del bacino muliebre hanno ovvio rapporto con la gravidanza e con il parto.

Per quanto riguarda il terzo punto, minore statura e minore sviluppo della muscolatura (e corrispondente minore asperità dei rilievi dello scheletro della donna) ci appaiono come retaggio del diverso ruolo svolto dai due sessi nelle antiche comunità: il maschio, più grosso, più “spendibile”, occupato nel più oneroso e rischioso lavoro della caccia; la femmina, piuttosto sedentaria, che non compie sforzi intensi e prolungati ed ha metabolismo ridotto di tipo conservativo.

Insomma, i più rilevanti aspetti del dimorfismo sessuale umano sono il risultato, fissatosi attraverso i processi evolutivi, di una speciale collocazione dell’uno e dell’altro sesso in seno all’ambiente naturale, in seno alla primitiva compagine sociale, in seno alla ‘famiglia’.

Ciò è vero anche per un’altra caratteristica muliebre, la menopausa, per cui la donna diviene sterile per quasi metà della sua vita adulta. Una simile caratteristica può essersi fissata nel corso dell’evoluzione solo a condizione che vi fosse una forte interazione mutualistica tra i membri della comunità. Il mutuo appoggio fa sì che le femmine durante il loro periodo sterile contribuiscano a incrementare la nuova generazione ben più che se continuassero a partorire figli (agli ultimi dei quali non potrebbero accudire) fino alle soglie della vecchiezza; cosa che, invece, avviene per tutti i mammiferi, compresi gli antropomorfi.

La parziale sterilità femminile nella specie umana trova il suo analogo nelle caste sterili degli insetti sociali (formiche, api e termiti) e per fissarsi ha necessariamente richiesto un processo evolutivo assai lungo, il che testimonia che gli ominidi sono organizzati da tempi antichissimi in comunità in competizione (non necessariamente cruenta) sia tra di loro sia con le condizioni ostili dell’ambiente.

Considerazione particolare merita anche la questione della prolificità cui si è già fatto cenno. Presso i pongidi la prolificità è bassa: un figlio ogni 4-5 anni, lungo un arco di vita riproduttiva di 15-20 anni, per un totale di 5-6 figli, con basse probabilità di sopravvivenza dell’ultimo nato. La donna ha prolificità più che doppia: una dozzina di figli, con la possibilità di rapido rimpiazzo in caso di morte dell’infante e con elevate probabilità di sopravvivenza dell’ultimo nato. La differenza di strategia riproduttiva è cospicua: tanto cospicua che non può non aver influito sulla successiva storia della specie. A questo proposito è stato rilevante la prolificità muliebre degli animali gregari che si difendono in modo collettivo ; nel caso di una migrazione la prolificità femminile riporta il nucleo sociale, che si è ridotto durante il trasferimento, in breve tempo alla numerosità ottimale.

Per saperne di più

- La filogenesi dei primati: La Short Story of Human Evolution. Dal sito della fondazione Bradshow (Eng)

- Sahelanthropus tchadensis: Le informazioni su Sahelanthropus tchadensis Dal sito della Fondazione Bradshow (Eng) Collocazione cronologica, geografica e informazioni sui fossili ritrovati

- Ramapithecus: La collocazione evolutiva di Ramapithecus nell’articolo da Le Scienze 1977 di Elwyn L. Simons

- Australopithecus: Le informazioni su Australopithecus africanus dal sito della Fondazione Bradshow (Eng): collocazione cronologica, geografica e informazioni sui fossili ritrovati.

Da Pikaia il portale dell’evoluzione: Un volto per l’antenato diretto di Lucy di Leonardo Giardi: la scoperta del cranio di uno tra i più antichi membri del genere Australopithecus, oltre a fornire la prima morfologia cranio-facciale completa del suo genere, suggerirebbe nuove implicazioni evolutive tra le specie progenitrici del genere Homo.

Aspetto presunto di due australopitecini

Pelvi di Pongidi e Ominidi viste dal lato destro

Passeggiata vulcanica

Visione laterale di cranio di Australopithecus afarensis